結婚生活に「正解」はありませんが、家計の扱いは日々の安心感を大きく左右します。

共働きで収入源が二つある場合でも、片働きで家計を一手に担う場合でも、「家計簿はつけているのに、なぜか貯まらない」「配偶者と負担割合の話になるとギクシャクする」、そんな声をよく耳にします。

実際、総務省の家計調査(2024年平均)では、1世帯当たりの消費支出は月に約25万1千円と発表され、物価上昇が家計を圧迫していることが分かります(※1)。

さらに文部科学省の調査によると、公立高校でも年間約60万円の学習費が必要です(※2)。

つまり、今「なんとなく」で家計を回していると、将来の教育費や老後資金が想定以上に膨らみかねません。

本ガイドでは「診断」→「数字」→「改善策」の3ステップで、夫婦のお金を「見える化」しつつ最適な管理ルールをつくる方法を解説します。

難しい専門用語はできるだけかみ砕き、今日から取り組める実例を交えながらお届けしますので、リラックスして読み進めてください。

「お金のプロ」、FPを【無料】でご紹介

日本最大級、4,500人以上の優秀なFPと提携する保険マンモス。

お客様に最適なお金のプロを、保険マンモスのオペレーターがマッチングして【無料】でご紹介いたします。

1. まずは30秒!わが家タイプ診断

1-1 診断フロー

家計の整理は「わが家タイプ」を知ることから始まります。

これから挙げる5つの質問を読み、もっとも近い選択肢をA・B・Cでメモしてください。

最後にそれぞれの数を数え、いちばん多かった文字があなたの家計管理タイプとなります。

- Q1:夫婦の手取り収入は?

- A. ほぼ同額

- B. 2〜3割差がある

- C. 大きく差がある・変動が大きい

- Q2:固定費(家賃・光熱費など)の支払い方は?

- A. 共通口座からまとめて払う

- B. 収入比で分担し各自の口座から払う

- C. それぞれ好きなタイミングで払う

- Q3:家計の残高共有は?

- A. 月1回以上いっしょに確認している

- B. 大きな支出の前だけ共有している

- C. ほとんど共有していない

- Q4:ボーナスや臨時収入の扱いは?

- A. 全額を共同口座へ入れている

- B. 一部を共同口座へ、残りは各自で管理

- C. 全額を自分で管理している

- Q5:将来の資金計画(教育費・老後など)は?

- A. 具体的な金額まで共有している

- B. おおよその目安だけ話したことがある

- C. まだ具体的に話し合っていない

判定ガイド

- A が多い → 共通口座モデル

家計を一本化して「見える化」したいタイプ - B が多い → 折半モデル

フェアな分担と一定の自由度を両立させたいタイプ - C が多い → 完全別管理モデル

各自の裁量を尊重し、必要な部分だけ共有するタイプ

あまり差が出ずに迷った場合は、ストレスなく続けられそうな方法を選ぶのがおすすめです。

診断結果は、家計簿アプリやメモに残しておくとパートナーと冷静に話し合いやすくなります。

なお、生活費だけ共通口座にまとめ、残りは各自で管理するハイブリッド型という折衷案も有効です。

2. タイプ別・家計管理3パターンと口座設計のコツ

2-1 共通口座モデル:二人の財布をひとつに

- 向いている世帯

収入差が小さい共働き夫婦、育休中で収入が一時的に減るケース - 設計例

1. 給与振込先を共同口座(ネット銀行でもOK)へ

2. 家計簿アプリなどで全支出を自動連携

3. 余剰は新NISAや定期預金で先取り

ポイント

家賃など大きな固定費をまとめて引き落とすことで支出全体が把握しやすくなります。

2-2 折半モデル:収入比率でフェアに分担

- 向いている世帯

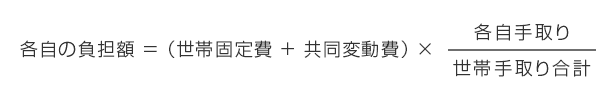

収入差がある共働き、片方に奨学金返済など負担がある場合 - 計算式

- 実践例

家賃10万円・生活費12万円→計22万円

夫手取り28万円、妻手取り22万円

夫:22万×(28÷50)=12万3,000円

妻:22万×(22÷50)=9万7,000円

ポイント

割合計算はシートに残しておくと毎年の昇給時に即更新できます。

2-3 折半モデル:収入比率でフェアに分担

- 向いている世帯

副業が多い世帯、使途を互いに干渉されたくない夫婦 - 留意点

- 家計簿アプリなどを利用している場合、「共同タグ」を設定して月末に清算

- 教育費と老後資金だけは専用の共同口座へ積立

ポイント

月末精算+目的別自動積立を習慣化し、年1回の棚卸しで軌道修正すれば、自由度を保ちながら貯蓄漏れを防げます。

3. 子ども・住宅・老後まで見据えたキャッシュフロー

3-1 手取り30万円世帯の年間貯蓄シナリオ

「平均的な共働き」と言われることの多い 手取り30万円世帯 を例に、月々どれだけ黒字を生み出し、教育費や資産形成にどう振り分けるかを具体的に見ていきます。

数字に落とし込むことで「何となく貯める」を卒業し、将来のイベントまで視野に入れた計画を立てやすくなります。

- 手取り月30万円×12=360万円

- 総務省家計調査の平均支出(月約25万円)を踏まえつつ、支出を月22万円に抑えると、年間約96万円の黒字が可能(※1)。

- そのうち毎月2万円を新NISAに、毎月3万円を教育費として先取りすれば、10年後には元本だけで約600万円に達し、さらに運用益も見込めます。

月22万円で生活を回せるかが分かれ道ですが、固定費の見直しと家計簿アプリなどでの可視化をセットにすれば十分実現可能です。

収入が増えたり副業が軌道に乗れば、新NISAの拠出額を先に増やし、教育費は児童手当や学資保険で補完するといったアレンジも効きます。

3-2 ボーナスの配分ルールを決める

手取り30万円層の年間ボーナスは職種にもよりますが手取り総額60〜80万円がひとつの目安。

まとまった額が一気に入るからこそ、使いどころの優先順位を決めておくと浪費を防げます。

- 生活防衛費(給与3か月分になるまで)

- 教育費(不足分のチャージ)

- 住宅ローン繰上返済(変動金利なら返済効果大)

- 趣味・旅行費(経験への投資で満足度アップ)

上から順にチェックを入れていき、残った額を「ご褒美予算」として思い切り使うとメリハリがつきます。

ボーナス時に資金配分を可視化しておけば、「結局どこに消えた?」というモヤモヤも残りません。

4. よくある悩み(FAQ)

夫婦のお金の管理でベストなのは?

収入差・価値観・将来設計で異なるため、診断結果に沿ったハイブリッド型を推奨。

手取り20万の夫婦でいくら貯金できますか?

支出を月17万円に抑えれば年間36万円+ボーナス分が目安。

奥さんに渡す生活費の平均はいくらですか?

家計調査によると食費・日用品等の平均は約8万円。これを基準に変動費を渡すケースが多い(※3)。

共働きの夫婦で毎月いくら貯金すればいいですか?

世帯手取りの2〜3割を先取りすると教育費・老後資金を確保しやすい。

共働きの夫婦の貯金は誰のもの?

名義よりも目的別管理がトラブル防止に有効。共同貯蓄口座+個人口座を使い分けましょう。

夫婦で1か月にいくらくらい出しますか?

折半モデルなら手取り比率で計算。前述の計算式を参照

共働き妻生活費いくら?

住居形態で差が大きいものの、共通費10〜13万円+個人費というパターンが主流。

夫婦のボーナスはどうしていますか?

生活防衛費 → 教育費 → ローン繰上 → 娯楽費の順に配分すると長期計画がブレない。

5. まとめ:今日から「見える化」で安心を積み上げよう

- 診断で自分たちの家計タイプを把握

- タイプ別の口座設計と負担割合を数字で決定

- 教育費・老後資金までシミュレーションすることで将来不安を低減

- アプリなどの活用で日々の収支を自動化し、夫婦間の情報格差をなくす

- 疑問や行き詰まりはプロに相談し、行動のハードルを下げる

家計管理は、一度仕組みをつくれば毎月の「迷い」が激減します。

今日できる小さな一歩、「口座を整理する」「ボーナスの配分ルールを決める」から始めてみてください。

あなたとパートナーの将来設計が、もっとクリアに、もっと前向きになるはずです。

参考・出典

- ※1.総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2024年平均結果の概要」(PDF)

(https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf) - ※2.文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」(PDF)

(https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf) - ※3.総務省統計局「家計調査報告(二人以上の世帯)2024年12月分及び2024年平均」(PDF)

(https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_mr-y.pdf)